非常にマニアック…というか地域の図書館に行かないと読めないような郷土資料を調べていると、〈十軒〉というタイトルの本を発見。

過去に十軒という地域が八卦によって入植を決めた地であると記事に書いたので、その詳細が分かるかも!と思い手に取りました。【過去の記事はこちら】

以下、書籍から引用。

「昔はだいぶ偉い武士の方も居たが皆鍬を持つというので小樽からわざわざ役人が来て親切にしてくれて、八卦(易の事)を見たら東北が良いというので一行十戸はアイヌの先導で役人に連れられて札幌を出た。」

やはり八卦を頼りに入植したのは間違いないようですが、ざんねんながら詳細は記載されていませんでした。

鹿肉にまつわる、こんなおもしろい話もありました。

「きびの実の入りかかったのを鹿に荒され皆で鹿よけの囲いを拵え又鹿おとしも造ったら見事に鹿が二匹も捕れた、其の夜に肉は鍋に入った。みんな私にも喰べれと言ったけれど故郷に居る時から女は四ツ足のものを喰べられぬ事になっていたので喰べぬと言った。けれど今は百姓だ、そんな事はない喰べろと言ったので私はその時に始めて肉を喰べた。」

「其の夜、体がほとって眠れなかったので心配しただ。女の喰べられない物を喰べたので神様のお叱りでないだろうかと思い皆に話をしたら鹿の肉は暖まるものだと言われて安心したが何だか気持ちが悪いのでお寺へお詣りに行ったよ。」

この語り部は、入植時の瀬川喜彌太の娘、以志 十八才。

薬膳でも鹿肉は〈温〉作用のある食べ物ですが、それを知らない女子が鹿肉を食べて眠れなくなり心配になった、というエピソードです。

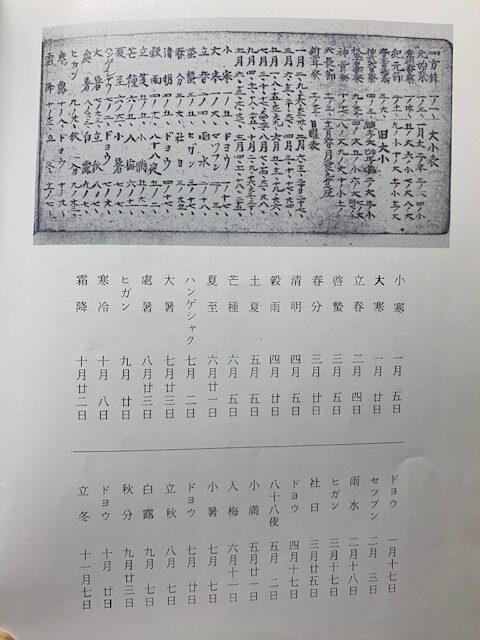

そしてやはり当時の人々は暦に忠実に暮らしていたことがよくわかる資料がありました。

ちゃんと土用期間も書いてありますから、土用の過ごし方も常に意識していたのでしょう。

七月二日の「ハンゲシャク」とは何か?となりますが、これは七十二候の雑節のひとつ「半夏生」のことで、夏至から数えてちょうど11日目、毎年7月2日頃を指します。名前の通り、半夏=烏柄杓(カラスビシャク)という薬草の生える時期です。

この頃は田植えなどの農作業がひと段落する頃で、農家の休息の時期ですが禁忌がたくさんあるようです。

この他にも当時の暮らしぶりが伺える内容が盛りだくさん書かれていましたが、全部書くと長くなるので、また資料をまとめて更新します。

コメント